短くて不思議な物語「ショートショート」を執筆する、ショートショート作家の田丸雅智さん。その発想法をベースに、企業向けのワークショップをおこなっています。物語という形式を活用し、自由に「空想」を楽しむ。その結果、ビジネスパーソンは新しいアイデアを考えられるようになり、潜在する想いや本音も引き出されていきます。

田丸 雅智(たまる・まさとも)

1987年、愛媛県生まれ。東京大学工学部卒、同大学院工学系研究科修了。現代ショートショートの旗手として執筆活動に加え、坊っちゃん文学賞などにおいて審査員長を務める。また、全国各地で創作講座を開催するなど幅広く活動している。ショートショートの書き方講座の内容は、2020年度から小学4年生の国語教科書(教育出版)に採用。2021年度からは中学1年生の国語教科書(教育出版)に小説作品が掲載。

同内容を企業向けに発展させたワークショップ「ショートショート発想法」も多数開催。メーカー、IT企業、コンサルティング企業など、大手を中心にさまざまな業種の企業で開催され、好評を博している。

著書に『海色の壜』『おとぎカンパニー』など多数。メディア出演に「情熱大陸」「SWITCHインタビュー達人達」など多数。

田丸雅智 公式サイト:https://masatomotamaru.com/

空想からビジネスのアイデアを生み出す

ショートショートとは、簡単に言うと「短くて不思議な物語」。もっと言うと、「アイデアがあって、それを活かした印象的な結末のある物語」です。

ショートショートのことをご存じでない方もいらっしゃるかと思いますので、企業向けワークショップの冒頭でお見せしているサンプル作品をお読みいただければ幸いです。

「タイヤ貯金」 田丸雅智

カー用品店で、500円玉を投入しないと回転しないタイヤと出会った。500円玉貯金ができるというので遊び心で購入すると、運転するたびにお金が貯まる感覚が新鮮で、目標額の100万円の使い道に思いを馳せるのも楽しかった。しかし、手持ちに500円玉がなければ車を動かすことができなかったり、タイヤがジャラジャラいう音がうるさかったりし、次第にイライラが募ってくる。ついにはバールで叩いて衝動的に壊してしまうが、その壊れた部分の修理代は、貯まった500円玉ではまかなえなかった。

本作は不思議な感じは抑えめですが、このように、ワンアイデアを軸にシンプルなストーリーで展開していくのがショートショートの基本となります。

このショートショートは省略の文学であり、いかに「書かないか」が重要な要素のひとつになってきます。言葉を尽くせば尽くすほど、情景や背景はわかりやすくなりますが、そのぶん読者の方に想像の余地を残しづらくなっていきます。ショートショートには省略した文章だからこそ生まれる豊かさや、伝わる面白さがありますね。

一方、省略というのは一歩間違えれば、何を言っているのかわからないスカスカのストーリーになってしまう危険性もあります。大切なのは、そうならないようにしながら、読者の方の中で想像が膨らむようにしていくこと。僕はよくカルピスの原液をたとえに出すのですが、原液のようなものを読者の方にお渡しして、100にも120にも膨らませてもらい、その方の中で作品が完成する。そんなイメージで執筆に取り組んでいます。

僕はこうしたショートショートを書くメソッドのひとつを一般のみなさまへお伝えする講座を10年以上つづけているのですが、その内容を企業向けにアレンジしたものがワークショップ「ショートショート発想法」です。ショートショートの執筆を通して、常識を打ち破り、新しい商品やサービスのアイデアを発想し、実現に結び付けてもらうためのものです。

ワークショップは、「執筆パート」と「読み解きパート」に分かれています。

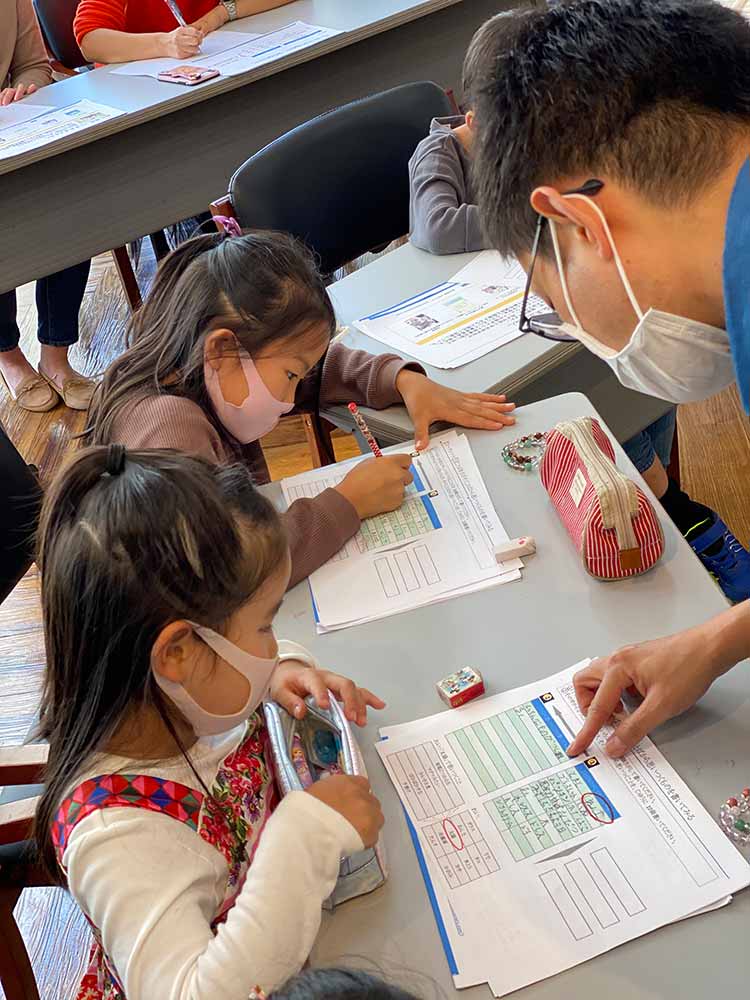

執筆パートでは参加者の方に、自社や業務領域にまつわる荒唐無稽なショートショート作品を執筆してもらいます。開始直後は「自分に小説なんて書けない」と不安そうな表情の方が多いのですが、どなたでも書けるメソッドをご用意していますので、文章を書くのが苦手な方でもまったくもって大丈夫です。

メソッドのなかで最初におこなうのが、ワークシートを使いながら言葉と言葉を組み合わせて、まだ世の中に存在していない「不思議な言葉」を生み出すこと。たとえば自動車メーカーに勤めるコーヒー好きな人であれば、「タイヤ」と「豆を挽く」を組み合わせて「豆を挽くタイヤ」といったような言葉を生み出すイメージです。さらにそこから「それはどんなもの?」というような質問に沿って想像を広げてもらい、90分ほどの中で社員の方に実際に作品を執筆していただきます。

そして、執筆パートで書いたショートショートから、今度は1時間ほどをかけてビジネスシーンで活用できるアイデアを読み解きます。僕がリードさせていただきながら、実現可能な新商品やサービスのアイデア、あるいは新しい切り口などを考えてもらうわけですね。

ただし、実現可能なアイデアを考えようとして、急に縮こまってしまっては元も子もありません。まずは、現実に寄せつつも、執筆パートで実感した飛躍の感覚を大事にすることを意識していただいて進めています。

自分の見えている世界を相手にも見てもらう

ワークショップの目的はあくまで商品やサービスのアイデアを考えることですので、小説として完成度の高い作品をつくる必要はまったくありません。数行のものでもOKで、ショートショートという形式ならばそれが可能です。これによって執筆ハードルも低くなりますし、忙しいビジネスパーソンでも書く時間や読む時間を確保しやすいかと思っています。

また、ショートショートならば物語という形でプロトタイプをたくさんつくることができるのもよいところだと思っています。創作活動という意味ではもちろんひとつの作品を緻密に練り上げて完成させるのも素晴らしいことなのですが、未来の商品やサービスを考えるにあたっては不確定な要素が多すぎることもあり、ひとつの作品をじっくり長い期間かけて完成させるよりも、短いスパンで次々に仕上げてどんどん検証していくほうが、ビジネスシーンでは有効だと考えています。

とはいえ、欲しいのはアイデアなわけですので、なぜわざわざ物語の形式にする必要があるのかと思われるかもしれません。その点について、アイデアを断片的に伝えるだけではアイデアの持つ可能性が相手に十分に伝わらないことがあると思っています。いくら自分のなかに確固たるイメージができあがっていたとしても、アイデアを聞いただけで相手が全体像を想像するのは難しく、相手の想像力に大きく左右されてしまいます。

そこで、なるべく同じ景色を共有するために役立つのが、物語という器です。

アイデアをショートショートという物語にすることで、相手が共感しやすくなることもあるでしょうし、逆にアイデアは面白かったのに物語になって自分事化されたことで思わぬネガティブな側面が見えてくることもあるでしょう。後者の場合は、事前にその問題点をつぶしたりすることも可能になります。

ちなみに、アイデア発想ということについて、僕はアイデアを生み出す確率をあげるため、偶然を必然に変えるということを意識的におこなっています。

アイデアはよく「降ってくる」と表現されますが、降ってくるのをただ待つのではなく、こちらから取りにいく、つくりだす、というスタンスでいます。もちろん、偶然アイデアを思いつくことはありますが、次からは必然的に生み出せるように「アイデアを思いついたときに自分は何をしていたか」「どんな過程で思考したか」といったことを言語化して、たとえば発想法として手札に持っておくんですね。

その発想法の一つが、ショートショートの書き方講座や企業でのワークショップでおこなっている「言葉と言葉を組み合わせる発想法」という具合です。

余談ですが、発想法は他にもいろいろあって、ひとつ挙げると「ビジュアルの類似から考える」というものがあります。「見立て」のような感じで、ビジュアル、つまり見た目の近い二つのもの同士を組み合わせるんですね。たとえば、蛇口と象の鼻、音符とオタマジャクシ。そこから「蛇口をひねろうとしたらパオーンと鳴いた」など、新しいアイデアを考えていく感じです。

アイデア発想法をメソッド化することで、味気ない作品ができてしまうのではないか、と懸念する方もいるかもしれないのですが、僕はそうは考えていません。もちろんメソッドがすべてではまったくありませんが、メソッド化することや言語化することは、最先端へ挑むための準備のようなものだととらえています。

極端な話、足し算・引き算がなんとなくできてしまったからといって、四則演算の体系化が曖昧なまま、たとえば微積分、もっというと遥か先にある先端領域を切り拓くことなどできませんよね。アイデアも同様だと考えています。

非効率的な作業が必要となってくる未知の領域に挑むために、手前の部分で効率化できることはなるべく効率化しておく。そのために、メソッド化や言語化が大いに役立つと思っています。

「常識のヘルメット」を外して自由な発想を

大人の頭の中にある、常識やルール、思い込み。僕はこれらを「常識のヘルメット」と呼んでいます。ヘルメットは安全に生きていくために役立つものではあるのですが、その一方で、柔軟な思考をしづらくなってしまうと思っています。

そんな「常識のヘルメット」を外すためにも、ショートショートは有効だと感じています。

常識のヘルメットを外してみると、誰もが本当に豊かな発想を持っていることがわかります。よく「子どもは頭が柔らかい」と言いますが、ヘルメットさえ取ってしまえば、個人間での差はあっても年齢によって頭の柔軟性が変わることはないと経験上思っています。そして、一度柔軟な状態が戻ってくれば、経験や知識、教養を持っている大人のほうがアイデアが浮かび、面白い物語が書けるんですね。子どもたちの作品も尊いものだと心から思っていますが、純粋なクオリティーだけで判断するなら、やはり大人の方が面白いアイデアや作品を生み出せることが多いです。

日本人は絵本やマンガ、アニメやゲームが身近にある環境で育った「空想ネイティブ」な方が多いにもかかわらず、空想をないがしろにしてしまいがちです。子どもに対しては空想をすることや想像力を育むことは大事だと教えるのに、大人になったとたんに空想することが否定され、目の前の現実を優先することが求められてしまう傾向があると思います。目の前のことを考えることは大切ですが、それだけにとらわれすぎると新しい芽は出ず、先細る。せっかくの空想ネイティブなのに、それはあまりにもったいないことだと思っています。

僕のショートショート発想法はあくまでひとつの方法ではありますが、それを通して、まずは自由に空想することを思い出していただきたいなと思っています。そして、他ならない「あなたの空想」を、ぜひビジネスにつなげていっていただきたいと願っています。最初は納得できるものにならないかもしれませんが、決して一度でやめてしまわず、何度も繰り返してほしいです。

僕の場合も、想像できる領域は今でも広がりつづけています。何度も何度も繰り返していくことで、もっともっとヘルメットが外れていく。より自由になっていくんです。つづけることによって、誰もがより自由にアイデアを考えられるようになっていくと思います。

常識のヘルメットが外れると、みなさん表情ががらりと変わります。ワークショップのなかで行き詰まっている方とお話しさせてもらっていると、「あっ!」と目を見開かれる瞬間があって、僕はその瞬間が大好きです。そして、その後は決まって書く手が止まらなくなる。ポテンシャルを持っているのに、「できない」と決めつけてしまうのはとてももったいない。誰でも空想できますし、どんどんやっていくべきだと伝えたいです。

ショートショートがもたらす「個の解放」

僕は8年前から、未成年で罪を犯してしまった方が更生するための少年院でもショートショートの書き方講座を開催していて、これまでに30回以上、訪問しています。

以前、ある少年が「オレンジの桜」という話を書いてくれたことがありました。簡単に内容をご紹介しますと、「かつて、感謝の気持ちを抱いたときに桜が美しいオレンジ色に見えるという体験をした主人公が、親への反抗を経てその光景を見ることができなくなってしまう。しかし、両親への感謝の心を取り戻したことで再びオレンジ色の桜を目にする」というような物語です。

これだけ聞くと、少年院で良い評価を得るために書いた作品ではないかと感じる人もいるかもしれないのですが、ご本人の朗読を聞いているとうわべだけの感じはまったくしませんでした。

そして後に、その少年からこんな手紙が届きました。「作品に書いた気持ちは本心で、両親に感謝をなかなか伝えられなかったけれど、今回書いた物語を通して伝えてみようと思います」。僕はこの経験をきっかけに、フィクションだからこそ言える本音があるのだなぁとハッとしました。もちろん、すべてのフィクションに本音が潜んでいるという考え方は誤解や曲解を招いてとても危険なのですが、本音が潜んでいる場合もやっぱりあるんだな、と。

これは、少年院に限らず広く言えることなのではないかと感じています。たとえば、企業向けのワークショップだと、社員さんに書いてもらったお話の中に本音や潜在的な思考が潜んでいるように見えることがあります。ふだんは言いづらい、自社や、自社の商品・サービスに対するネガティブな声がぽろっと出てきたり、にじんでいるように感じられたり。あるいは、社員さんたちが共通して持っている誇りや想いが感じられることもありますね。

もうひとつ、最後に別の話題も。

以前、あるスタートアップの2社の社長さんと別々の機会に対談させていただいたことがあるのですが、お二人ともが「自分達が目指していること、語っていることは空想ではない」と強くおっしゃっていました。はたから見たら、お二人とも実現していない遥か先の未来のことを語られていて、空想かどうかでいうと、正直空想の部類なんです。でも、お二人は空想ではないとおっしゃる。

これを経て僕が考えたのは、今は頭の中にしかないという意味では「空想」だけれど、お二人にとってはすでにリアルに感じている・見えている世界だという意味では「空想ではない」のだろうな、ということでした。空想を極めると、本人にとってそれは当然実現できるものとなるのだな、と。

空想する力と、それを信じ込む力。二つが掛け合わさることで、空想は実際の未来になっていくのだなと考えています。

僕が活動を通じてやろうとしているのは、「個の解放」であるとも言えるのかもしれません。ビジネスシーンでいえば、現在は個人がいっそう尊重される時代になってきているように感じますが、その一方で、自分で自分に制限をかけて、本来はできるはずのことや、やっていいはずのことが無意識のうちに抑圧されてしまっている傾向もあるように感じています。

ですが、あなたもやっていいし、できます、と伝えたいです。あなたの空想が世界を変えるんです、とも。僕は「空想で世界を彩る」を目標に掲げて活動をつづけていますが、誰もがふつうに空想するようになって、その空想から生まれたアイデアが現実世界を健やかで明るく彩り豊かなものに変えていくような、そんな未来が訪れることを心から願っています。

編集・取材・文:鬮目真伸(クロスメディア・パブリッシング)

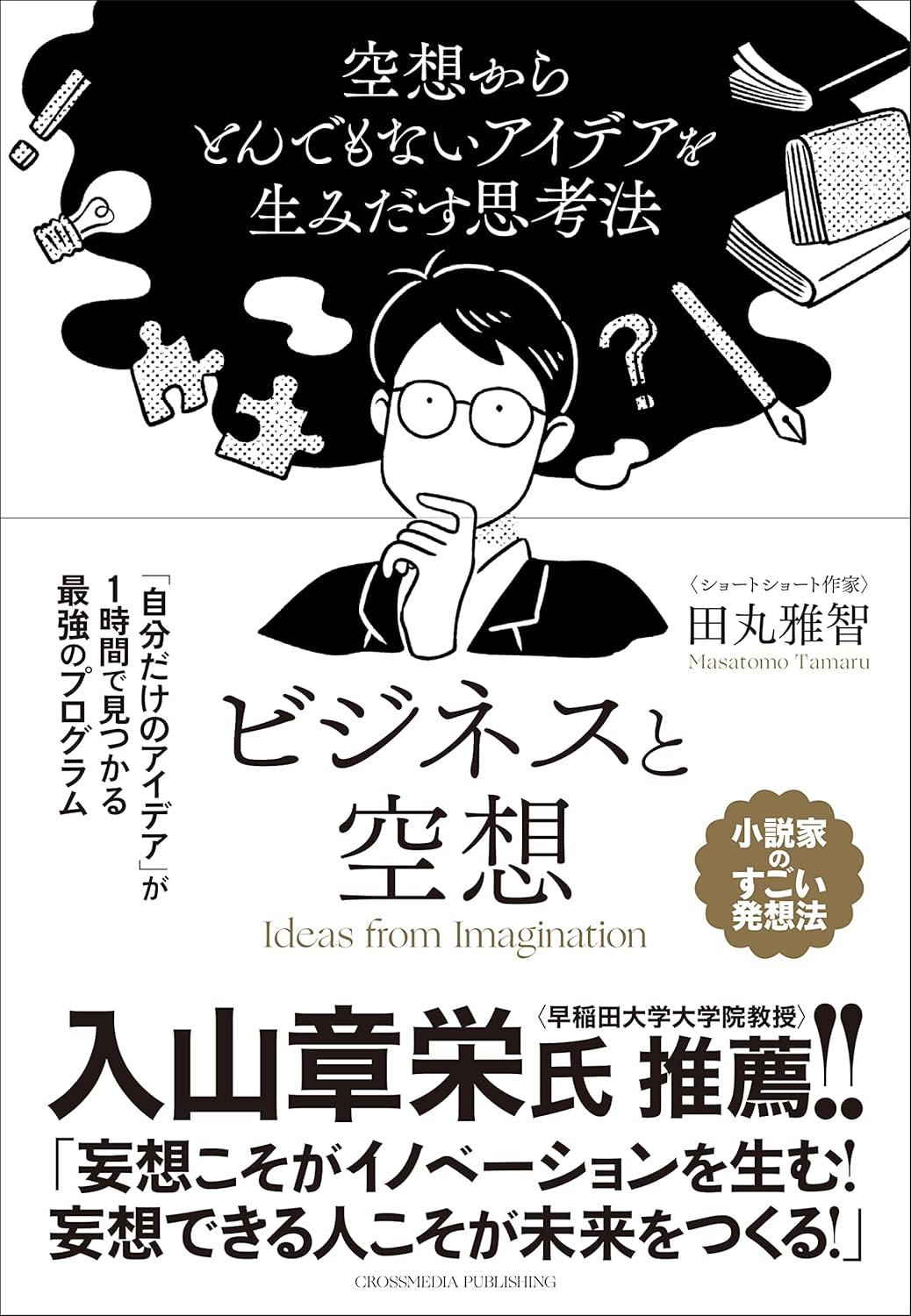

ビジネスと空想 空想からとんでもないアイデアを生みだす思考法

著者:田丸雅智

定価:1738 円(1580円+税10%)

発行日:2023年3月11日

ISBN:9784295408055

ページ数:264ページ

サイズ:188×130(mm)

発行:クロスメディア・パブリッシング

発売:インプレス

Amazon

楽天