上司の期待に応え、部下も立派に育て上げる。

両方の役割を求められるマネジャーには、プレッシャーや膨大な業務量がのしかかります。

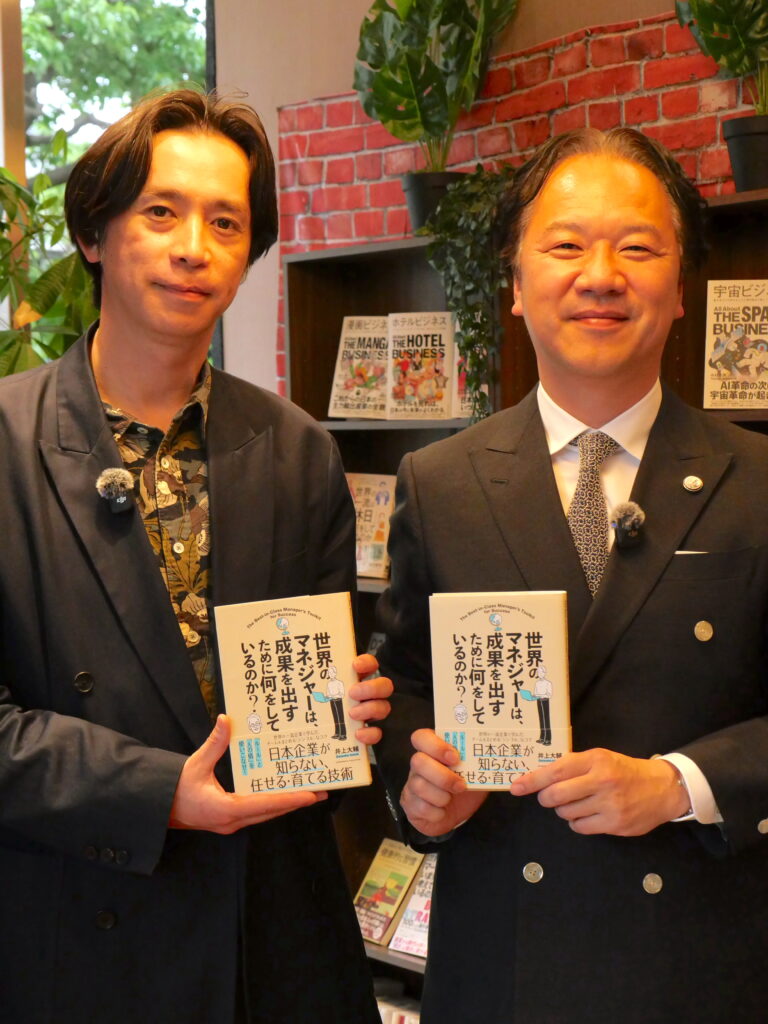

仕方のないことのようですが、実はその負担感は自分自身で解消できる。それを教えてくれる一冊が『世界のマネジャーは、成果を出すために何をしているのか?』です。著者の井上大輔さん自身、現役のマネジャーとして活躍されています。

意外にもかつては自称「マネジャー適性0点」だったという井上さんに、クロスメディアグループ代表・小早川幸一郎がインタビュー。マネジャー職に人一倍苦手意識があったからこそ生まれた、実践的で成果をあげるマネジメント手法について詳しく伺いました。

井上大輔(いのうえ・だいすけ)

OFFICE pianonoki代表

ニュージーランド航空、ユニリーバ、アウディでマネジャーを歴任。ヤフー株式会社 マーケティングソリューションズ統括本部 マーケティング本部長、ソフトバンク株式会社 コンシューマ事業統括 コミュニケーション本部 メディア統括部長などを経て現職。個人事業主としてマーケティングやマネジメントをテーマとした執筆・講演・企業研修などを行うほか、上場企業の執行役員としてマネジメントの実務にも現役で携わる。WASEDA NEO「早稲田マーケティングカレッジ」講師。

小早川幸一郎(こばやかわ・こういちろう)

クロスメディアグループ(株)代表取締役

出版社でのビジネス書編集者を経て、2005年に(株)クロスメディア・パブリッシングを設立。以後、編集力を武器に「メディアを通じて人と企業の成長に寄与する」というビジョンのもと、クロスメディアグループ(株)を設立。出版事業、マーケティング支援事業、アクティブヘルス事業を展開。

「絶対にマネジャーになってやる」

小早川:まず、井上さんのこれまでのキャリアと現在のお仕事についてお聞かせいただけますか?

井上:マーケター歴は約20年になります。複数の外資系企業で経験を積んだあと、日本企業2社を経て、今は教育系の上場企業で執行役員としてマーケティングの責任者を務めていています。個人としてはマーケティングやマネジメントの研修事業、書籍の執筆、講演等も手掛けています。

小早川:これまではマーケティングをテーマに本を書かれていましたよね。今回、世界のマネジャーをテーマにされた理由は何だったのでしょうか?

井上:私は子どもの頃から、まとめ役や集団行動ができないタイプの人間でした。当時の私を知る方々なら、全員私のことを「マネジャーには絶対に向いていない」と言うと思います。自分でもそう自覚しながらも、これまでなんとかマネジャーを続けてくることができました。そんな悪戦苦闘の歴史を、同じような苦しみを持っている方のためにも書籍にしたいと思い、今回のテーマを決めました。

小早川:井上さんは厳しい業界を生き抜いてこられた方なので、逞しい雰囲気をお持ちだとイメージしていました。実際はすごくしなやかな方で、驚きました。

井上:私はもともと内向的なので、その意味でもマネジャー向きの性格ではないという自覚はありますね。

小早川:そうした自覚をお持ちでも、あえて反対の道に進んだのには理由があるのですか?

井上:私は就職氷河期真っただ中に社会人になりました。当時は「出世・成功するには管理職になるしかない」という風潮が根強い時代。それまでまとめ役を経験してこなかった私は、「自分は成功できないのではないか」と激しく落ち込みました。一方でそんな自分を認めたくなくて「自分にもできる。絶対にマネジャーになってやる」と、半ば固執してマネジャーを目指し始めたのです。

30代前半でついにマネジャーの座を手に入れたものの、自分の適性の無さを痛感せざるを得ませんでした。その経験が、本書でも紹介している「マネジメントの言語化・体系化」につながっていくわけです。

小早川:今はマネジャーにもいろいろなスタイルがあり、組織でも多様性が認められるようになってきています。以前はそうした時代でなかったにもかかわらず、井上さんは自ら、自分らしいマネジャーのスタイルを見つけていかれたのですね。

井上:資質がないのにマネジャーになってしまい、とても苦労しました。特に部下の皆さんには本当に迷惑をかけながら、幸い当時所属していた外資系企業ではマネジャー教育が従実していたので、それをツテになんとかやってきました。マネジャー職への苦手意識は未だに抜けてないかもしれませんね。

マネジャーは“罰ゲーム”?

小早川:本書の冒頭では「今マネージャー職は“罰ゲーム”と言われることがある」と、書かれていますよね。そこまで言われるようになってしまった理由を詳しくお聞かせいただけますか?

井上:まずは、マネージメントの教育環境が十分整っていないこと、ではないでしょうか。私のマネジャーキャリアのスタートとなった外資系企業では、社内に「あうんの呼吸」など全くありませんでした。まとまりのない環境下で皆をどう引っ張っていくべきか非常に悩みましたが、先ほどもお話しした教育プログラムに救われました。

小早川:そう考えると、外資系企業からマネジメントのキャリアを始められたことが良い経験になったのかもしれないですね。

井上:そうですね。海外に比べれば、かつての日本企業は社内にまとまりがあり、それはマネジャーにとって追い風だったのではないかと思います。一方で最近は多様性が重視されるようになり、それ自体はいいことですが、管理という点ではマネジャー職の難易度が上がってしまっています。

にもかかわらず、日本では体系化された知識がない。そうした現状が、時に“罰ゲーム”とまで言われる状況をつくっているのではないかと思います。

小早川:日本のマネジメントの良さを保ちつつ、日本企業も世界標準に合わせていく過渡期に立たされているのかもしれませんね。

物事が変わるときは大変です。その時に苦労しているマネジャーがたくさんいれば、その様子を見ている部下が「マネジャー=罰ゲーム」と思ってしまうのは当然ですよね。

井上:その通りです。20代〜30代前半の人と面談などをすると、ざっくり半分くらいが「マネジャーになりたくない」と言います。「大変そう。割に合わない」と思っている方が多い印象です。

私が社会人になった頃は、ほぼ全員が「管理職になりたい」と思っていた感覚です。隔世の感がありますね。

リーダーとマネジャーは別物

小早川:本書でも書かれているリーダーとマネジャーの違いについても、改めて詳しくお話しいただけますか?

井上:あくまでこの本における定義とお断りさせていただいた上で、リーダーはビジョンを描いてゴールを定め、みんなを遠くまで連れていく人です。一方でマネジャーは、管理する人。両者に求められることは違うので、誰もが両方の資質を備えている必要はありません。もちろん両方持っているに越したことはなく、例えば経営者を目指すのであれば、どちらも併せ持つことが望ましいでしょうが。

小早川:確かにリーダーとマネジャー両方の能力を持つのは大変ですよね。上司だけでなく、部下たちもリーダーとマネジャーの違いを理解していないと、両方の資質を上司に求めることになってしまいそうですね。

井上:そうですね。周りの理解があれば、あまり向いていないのに「リーダーにならないと」と気負っている方の気持ちを少しでも楽にできると思います。

外資系企業で感じた、マネジメント教育の豊富さ

小早川:井上さんは海外でマネジャーをされていた時、マネジメントの前提や育成環境について日本との違いを感じられたことはありますか?

井上:まず、マネジメント教育にかける時間が圧倒的に違います。私が初めて管理職をつとめた外資系企業では、1週間泊まり込みでその間一日中マネジメント研修を受けたりもしました。

海外企業が開発したeラーニングのプラットフォームなどを覗いてみると、マネジメントスキルが体系的に整理されたコンテンツが豊富で驚くと思います。

小早川:日本のほうが、ジョブローテーションなどで時間をかけて学ぶイメージがありました。

井上:日本企業の教育システムも素晴らしく、教育にかける熱量自体は海外と同じくらいだと感じます。

マネジメントが苦手だからこそ生まれた言語化・体系化

小早川:本書では、あらゆるマネジャーが最初に抑えておくべきこともご紹介いただきました。くわしくお聞かせいただけますか?

井上:マネジメントが苦手だった私は、2つのことを意識していました。1つは言語化。部下に仕事を任せる方法などを具体的に言葉にしました。

小早川:海外の方は、言語化して他人に仕事を任せることが得意だというイメージがあります。一方で、日本人は言語化ができない仕事をこなすほうが得意だと思うので、両方をうまく組み合わせるとすごくいいマネジャーになりそうですよね。

井上:おっしゃる通りです。この得意・不得意には、一つには言語の特性もあるのではないかと思います。

英語は「aやtheなどの冠詞がつくものは具体的なもの、つかないものは概念」と、概念と具体を言葉として区別します。これは、概念を議論するためにデザインされた仕組み、とも考えられます。一方、「具体的な一台の車」と「車という概念」を区別しない日本語では、その分概念の話と具体の話を区別しづらいですよね。もちろん、日本語には日本語の素晴らしさがあるわけですが。

小早川:面白い。脳の働きが根本的に違うのかもしれないですね。

井上:その通りです。そしてもう1つ、私が意識したことは体系化です。マネジメントの全体像を描き、「任せる」などの各技術が、その全体像の中で他の技術とどう位置づけられていのるかをはっきりさせること、ですね。これは、自分自身のためというより、マネジャーを育てる上で必要に感じました。野球がどういうスポーツかを知らずに、いきなりファースト守備だけを教えられても身につかないですよね。何かを学ぶには、まずはその全体像を把握することがとても大事です。

現代のマネジメント論の礎に

小早川:井上さんのように自分自身のマネジメント論や哲学がない場合、さまざまな業種・業態でマネジャーとして活躍することは難しいのでしょうか?

井上:職場がますます多様になり、かつ仕事が複雑になってくると、マネジメント業務に限らずですが言語化・体系化の必要性はより高まってくるでしょう。「言葉では説明できない。とにかくなんとかするんだ」という教育がより一層成り立たなくなってくるからです。そうした意味でも今後、とくに言語化は欠かせないものになってくると感じています。

小早川:昔は、勢いと人間性でマネジャーができていた人もいると思います。今はその上で、きちんと体系化をして部下に話すことも求められるようになりました。ビジネスやマネジメントがますます複雑になっている今、本書を読めば、現代においてマネジャーが成果を出すために必要なことが分かるはずです。ぜひ多くの方に読んでいただきたい。

井上:私自身、正直今でもマネジメントは大変ですし、辛いと感じる時も多々あります。同じ苦労をしているマネジャーは同士だと思っていますので、そんな同士の皆様と本書の内容をベースに議論ができれば、これ以上に嬉しいことはありません。マネジメントに興味を持っている方はぜひお手に取って読んでいただけますと幸いです。

編集・文:濱中桃花(クロスメディア・パブリッシング)

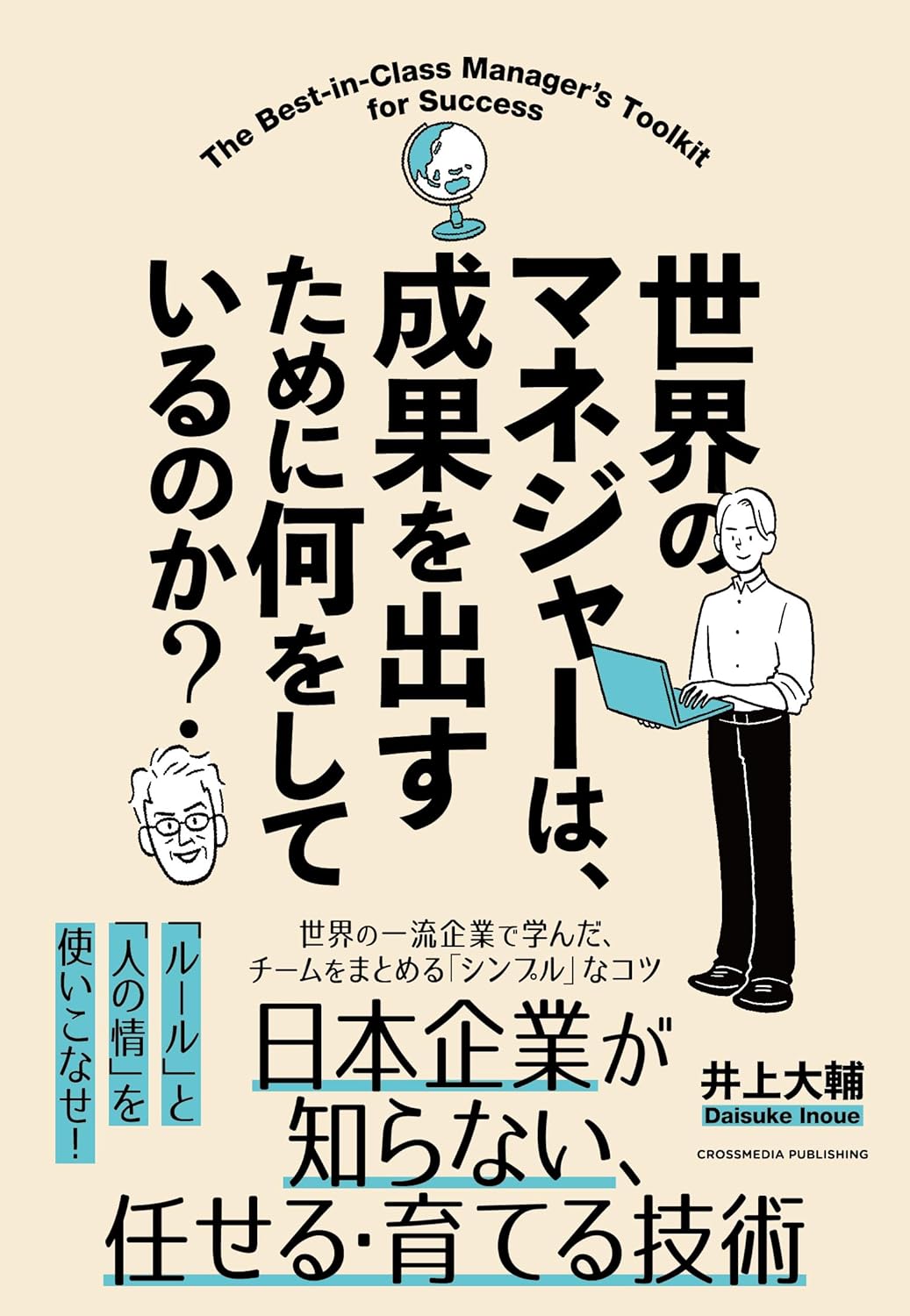

世界のマネジャーは、成果を出すために何をしているのか?

著者:井上大輔

定価:1,848円(本体1,680円+税10%)

発行日:2025年5月11日

ISBN:9784295410928

ページ数:312ページ

サイズ:188×130(mm)

発行:クロスメディア・パブリッシング

発売:インプレス

Amazon

楽天