若者を中心に「タイパ」が叫ばれる現代。ショート動画やファスト映画が流行し、コンテンツの消費方法が変化しています。

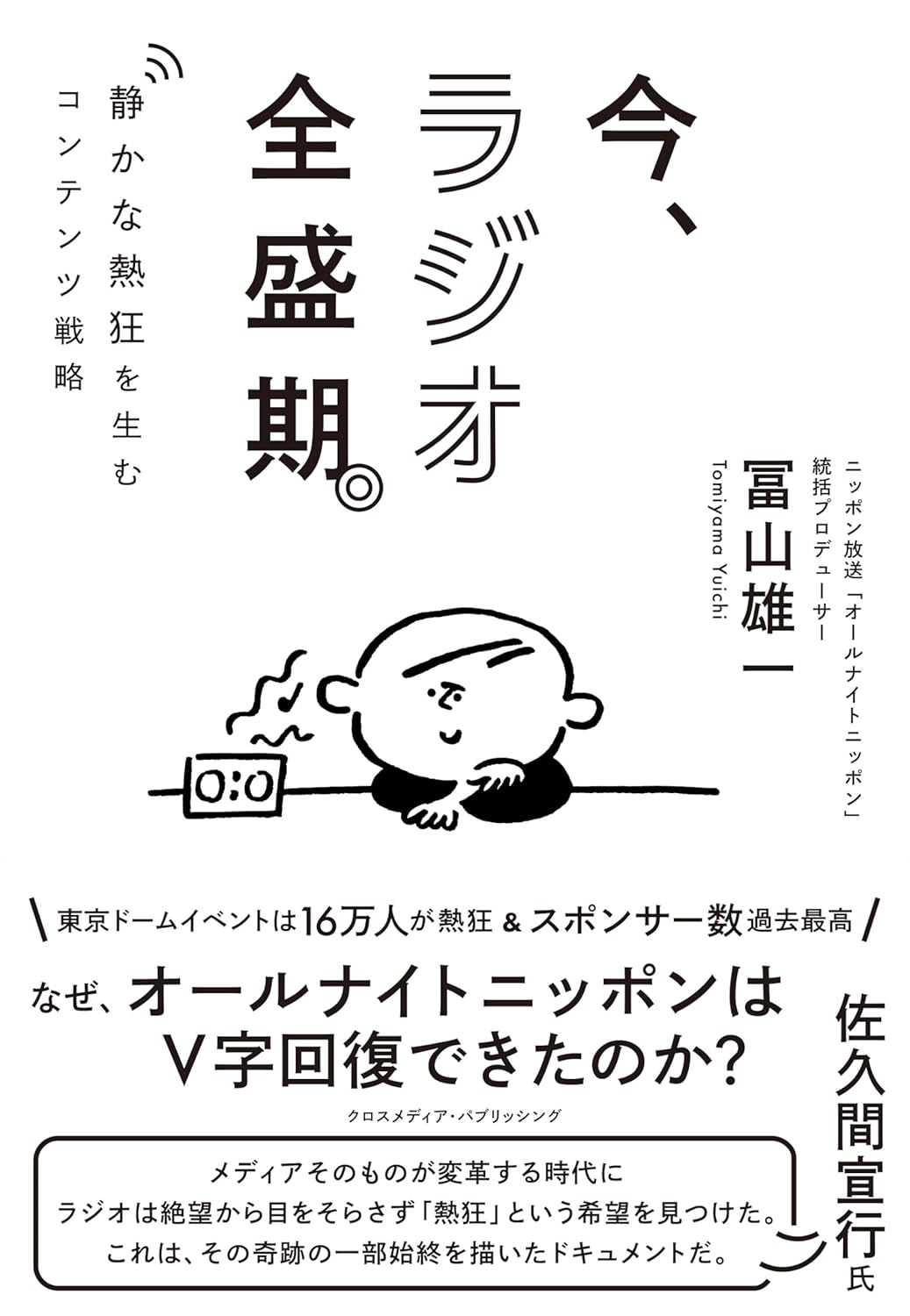

そんな時代に逆行しているようにも思えるラジオというコンテンツ。しかし、オールナイトニッポン統括プロデューサーであり、『今、ラジオ全盛期。』の著者 冨山雄一さんは、今ラジオは全盛期を迎え、再び多くの人々を魅了していると語ります。

冨山雄一さんに、ビジネス書出版社社長の小早川幸一郎がラジオの盛衰や冨山さんのコンテンツ戦略についてインタビューしました。

※この記事は、2025年3月配信の、クロスメディアグループの動画コンテンツ「ビジネスブックアカデミー」を元に文章化し、加筆・編集を行ったものです。

冨山雄一(とみやま・ゆういち)

オールナイトニッポン統括プロデューサー

1982年1月28日生まれ、東京都墨田区出身。法政大学卒業後、2004年NHKに入局、2007年ニッポン放送へ。オールナイトニッポンでは岡野昭仁、小栗旬、AKB48、山下健二郎などでディレクターを担当。イベント部門を経て、2018年4月から「オールナイトニッポン」のプロデューサーを務めている。現在は、コンテンツプロデュースルームのルーム長としてニッポン放送の番組制作を統括している。

小早川幸一郎(こばやかわ・こういちろう)

クロスメディアグループ(株)代表取締役

出版社でのビジネス書編集者を経て、2005年に(株)クロスメディア・パブリッシングを設立。以後、編集力を武器に「メディアを通じて人と企業の成長に寄与する」というビジョンのもと、クロスメディアグループ(株)を設立。出版事業、マーケティング支援事業、アクティブヘルス事業を展開。

華やかな業界に訪れた縮小の波

小早川:冨山さんがどのような経緯で現在のラジオのプロデューサーという職業に就いたのか、お話しいただけますか?

冨山:僕は2004年に大学を卒業後、NHKに入局しました。ラジオ業界を志望していたことを新人研修のレポートに書くと、1年目でラジオセンターという部署に配属になったんです。

そこから2年間はAMラジオの制作、3年目に新潟放送局に転勤して、テレビのディレクターを始めました。NHKに入ったらいずれはテレビの仕事をするものだと思って入社しましたが、2年間ラジオの仕事に携わったことで、ラジオへの想いがめらめらと湧き上がってきたんです。それで新潟放送局で1年働いた後、ニッポン放送に転職しました。

小早川:現在はオールナイトニッポンのプロデューサーをされているということで、夢が実現されたのですね。

冨山:そうですね。中高生の頃から、ニッポン放送や文化放送を聴いており、将来はラジオの仕事ができればと思っていました。

小早川:『今、ラジオ全盛期。』の構成は「衰退」「転機」「復活」「全盛」というフェーズに分かれています。冨山さんがラジオの仕事に就かれる頃は、ラジオに関わる仕事は人気でしたか?それともデジタルやネットが台頭してきて、陰りが見えていたのでしょうか?

冨山: 90年代はラジカセやコンポが生活に溶け込んでおり、若い人にとってラジオは身近なものでした。しかし僕がNHK入社し、ニッポン放送へ転職をした2000年代は、MP3プレイヤーやiPodなどが生まれ、若者とラジオの接点がなくなってしまいました。

なおかつ僕がニッポン放送に入社した2007年はニコニコ動画が本格始動した年でした。若者たちがパソコンに映るニコニコ動画にどんどん吸い寄せられている光景を見て、非常に厳しい状況だと感じていましたね。

小早川:そこから急激にネットの普及やデジタル化が進んでいきましたよね。

冨山:テレビ、ラジオ、出版、新聞のいわゆる四大マスメディアが、ものすごい勢いでネットに飲み込まれていき、求心力を失っていた時代だったと思います。

ニッポン放送に転職してきた当初、社内はとても華やかでした。毎日芸能人の方々が出入りして、今より予算もある中で、毎晩お祭りのようでした。

しかし、業界が徐々に縮小していた時代はスタジオを一歩出ると、「もしかして誰もラジオを聴いていないんじゃないか。昔ほどリスナーに届いてないのではないか」という、ギャップがすごくあった気がします。

過渡期を迎え、ラジオ全盛の時代へ

小早川:「衰退」の次の「転機」は何だったのでしょうか?

冨山:転機の1つは、アナログからデジタルへの転換です。ラジオ受信機で聴くことに加えて、radikoのアプリでスマホで聴くことができるようになりました。また従来の番組告知は、新聞のラジオ欄で行います。加えて、今では画像や動画を用いたウェブサイトやSNSでの告知、ウェブ上での告知、ウェブリリースを出してネットニュースにしてもらうこともあります。また、ラジオで流れるCMでも、ウェブと連動してパーソナリティとの動画作成や、リスナー巻き込んでのSNSでの企画など、デジタルなアプロ―チが増えました。それらすべてが2010年代前半の転換点だったと思います。

小早川:デジタルへの転換は、具体的にどのような変化をもたらしたのでしょうか?

冨山:ラジオには、ソフト面(番組)とハード面(聴き方)があります。

ソフトの部分は実はこの20年間あまり変わっていませんが、ソフトの部分とハードの部分がうまく噛み合ってなかった時代が、2010年代前半です。

若い人が持つ携帯がガラケーからスマホになり、そこにradikoのアプリがインストールされている。家にはWi-Fiが通り、スマホを持っていればいつでもラジオが聴ける状態になりました。TVerのように、テレビで同様の配信サービスが始まったのは2015年です。ラジオはテレビと比べて、かなり早くデジタル化に対応していました。

また、当時radikoは生放送でしか聴くことができませんでしたが、1週間以内だったらいつでも聴き直せる「タイムフリー」というサービスも実装されました。少しずつハード面が進化していき、ソフト面とうまく合致したと思います。

今、21世紀に入ってから若者が一番ラジオを聴いています。セミナーやメディアの取材でも、キャッチコピーのようにそのことを話していました。2000年代初頭と比べると、今若い人たちがラジオを聴いている数は100倍や200倍に増えていると感じます。

小早川:まさにradikoが生まれた時代は過渡期だったということですね。

冨山:今も、もちろん過渡期だと思っていますが、アナログからデジタルへ、そしてラジオからradikoへの過渡期でしたね。

小早川:出版業界では読書離れが叫ばれていますが、今は紙媒体の本を読む人が減っています。つまり、読書離れではなく「本離れ」なんですよね。書籍でなくても、電子書籍やウェブメディアといった媒体で文字を読む人は昔に比べると飛躍的に増えています。

地上波のラジオだけでなく、radikoやポッドキャストでラジオを聴く人は増えていますか?

冨山:ものすごく増えていますね。radikoやポッドキャストなどで聴いている方は増えています。さらに言うと今はYouTubeでも声だけを聴き流せるようなコンテンツが非常に多い。音声コンテンツという市場で言うと非常に伸びています。

小早川:「全盛」と言われているのは、冨山さんが作られているコンテンツを聴いてくれる方が増えており、熱狂しているということでもあるんですよね。

冨山:そうですね。オールナイトニッポンにしても、ラジオで聴いている人、radikoで聴いている人、ポッドキャストで聴いている人、それにオールナイトニッポンJAMというサブスクサービスで聴いている方もいます。切り取られたコンテンツがSNSで拡散されていることも含め、昔に比べて接点は飛躍的に増えていると感じます。

昔のラジオは一人で聴いて、自分の中だけで完結していたコンテンツでした。しかし、今では翌朝になるとラジオで発信したことがネットニュースになり、SNSで拡散されています。ラジオから発信するものが世の中にまで広がっている時代こそが、書籍のタイトルにもある「全盛期」だと思っています。東京ドームのイベントに加え、パーソナリティが話した仕事やプライベートな日々の出来事がこれだけ世の中に届くということが、かつてなかったことなのではないかと思います。

時代を超えて愛されるコンテンツ戦略

小早川:これまでラジオの歴史についての本は、たくさん出版されています。しかし、今回の書籍はビジネス書。他の本にはない独自のコンテンツ戦略、メディアビジネスの考え方、コンテンツビジネスの考え方が書かれています。

書籍の中で、ラジオのコンテンツ戦略において重要なのは「耕す(カルティベイト)」ことだとお話をされています。その部分についてお聞かせいただけますか。

冨山:この20年間、番組スタッフ、パーソナリティ、リスナー、スポンサー、みんなが共にラジオという畑を耕していました。一緒に種を植えて、水をあげて芽が出る。成長して実がなって、また種を植える。そんな風にラジオ業界を一緒に作ってきた感覚がありました。

現代のコンテンツはショート動画や映画を時短で見る「ファスト映画」のように、タイパが重視されています。コンテンツがどんどん短くなっていますが、ラジオは長いコンテンツです。例えば、オールナイトニッポンX(クロス)という番組は1時間、オールナイトニッポンは2時間、オールナイトニッポン0(ZERO)は深夜3時から1時間半、放送しています。

今の時代と逆行したコンテンツですが、そこには熱狂できる面白いものがあるんです。平日の深夜3時に価値がわかってくれる人たちだけが集まって共有する時間は、コスパやタイパと真逆の考え方だと感じます。

小早川:毎月本を作る編集者として、同じくコンテンツを作るプロデュース業をされている冨山さんの考えは非常に勉強になりました。また、企業経営は、マーケティングやプロモーション、ブランディングなどをしていかなければなりません。この本を読んで、最先端の知識を学ぶことができました。

編集・文:鬮目真伸(クロスメディア・パブリッシング)

今、ラジオ全盛期。

著者:冨山雄一

定価:1,738円(1,580円+税10%)

発行日:2025年2月1日

ISBN:9784295410591

ページ数:222ページ

サイズ:188×130(mm)

発行:クロスメディア・パブリッシング

発売:インプレス

Amazon

楽天