このままではいけない、変わらなければ。でも、どうすればいいのか――

変化を求められたとき、「どうすれば自分を変えられるか?」と問われ、明確に答えられる人は、どれだけいるでしょうか。

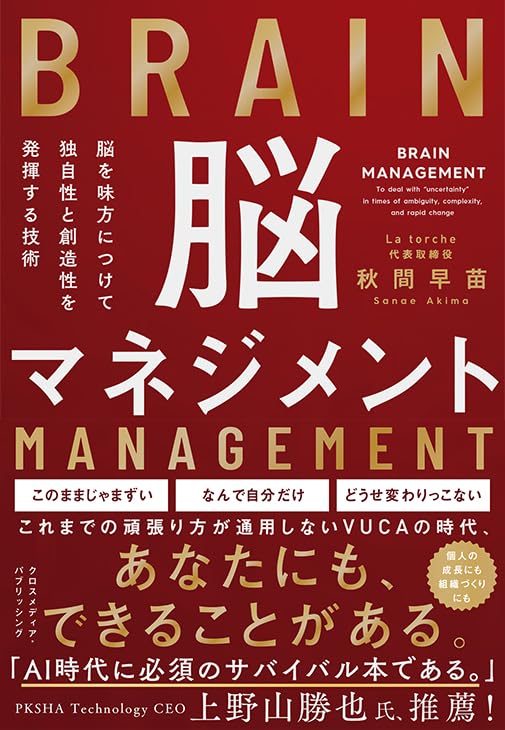

社会が変化するなか、どう変わっていけばいいかわからない。個人も、企業も、「変わりたい」願望を抱えています。そうした悩みに「脳」へのアプローチで、変わる方法を示した一冊が『脳マネジメント 脳を味方にして独自性と創造性を発揮する技術』です。

著者のLa torche(ラトルシェ)代表・秋間早苗さんは、「多くの人は知らず知らず、自分の脳に無自覚のうちに振り回されている」と言います。この意味とは何か。同書で提唱されている、変わるための「脳マネジメント」とはどのようなものか。クロスメディアグループ代表の小早川幸一郎のインタビューでお届けします。

秋間 早苗(あきま・さなえ)

La torche(ラトルシェ)代表取締役

2005年、東京大学農学部卒業。在学中よりサステナビリティや国際協力に関心を持ち、2007年に国際学生サミットを主宰。前例も正解もない、ゼロからプロジェクトを立ち上げる経験を通じて、自身の創造力を最大限に発揮できる領域を見出し、2008年に同大学大学院国際協力学を修了後、起業の道を選ぶ。産官学連携プロジェクトや多分野にわたる事業開発をリードしながら、事業性と社会性の融合、マルチステークホルダーの共創関係構築に取り組む。 2017年、結婚と出産を経て株式会社La torche(ラトルシェ)を設立。これまでの経験と領域横断的な知見を基に、独自のアプローチ「脳マネジメント」を打ち立て、個人や組織がその「存在ならでは」の価値を最大限に引き出すための支援をしている。国内外の現場で培った人間理解に基づき、持続可能な未来を志向した人材育成と組織づくりを目指して積極的に発信を続けている。カナダ・バンクーバー在住。2児の母。

小早川幸一郎(こばやかわ・こういちろう)

クロスメディアグループ(株)代表取締役

出版社でのビジネス書編集者を経て、2005年に(株)クロスメディア・パブリッシングを設立。以後、編集力を武器に「メディアを通じて人と企業の成長に寄与する」というビジョンのもと、クロスメディアグループ(株)を設立。出版事業、マーケティング支援事業、アクティブヘルス事業を展開。

同期で唯一、起業家の道へ

小早川 秋間さんのキャリアの重要なキーワードのひとつが「サステナビリティ」ですが、この分野にはいつから関心を持つようになったんですか?

秋間 東京大学農学部で国際協力を専攻し、修士課程に進んだときにサステナビリティという言葉に出会いました。

これからの時代で誰もが無視できないテーマに対し、世界中で活動する人々がいる。彼らを日本に集めたい。そう考え、休学をして、寄付支援者を集めるファンドレイジング(民間の非営利団体が、個人、法人、政府などから資金を集める手法)に駆け回り、国際会議を立ち上げました。

小早川 サステナビリティという言葉が一般化し始めた時期でしょうか。

秋間 当時は2005~2007年頃で、まだサステナビリティは一般的ではありませんでした。SDGsの前身の「MDGs(ミレニアム開発目標)」という単語が使われていましたね。

小早川 現在では、卒業してすぐに起業する東大生は珍しくなくなりましたが、20年ほど前は全然いなかったんじゃないですか?

秋間 おっしゃる通りです。卒業後にすぐ起業した先輩には、ユーグレナの出雲充さん、チームラボの猪子寿之さんらがいますが、同期には一人もいなかった記憶です。進学も就職もせず、自分がなぜそこに居留まっているのか、明確な存在根拠がないことに震える日もありましたね。

当時は、社会に貢献する「ソーシャルビジネス」をつくることが私の研究の大事な柱でした。

ゲームチェンジを起こし、サステナビリティ活動をもっと増やしたい。そのためにビジネスを学ぶなら、既存の企業に入社するよりも、ゼロから自分でプロセスを踏むほうが学びになると考えたんです。

脳には“サボりグセ”がある

小早川 サステナビリティを研究してきた秋間さんが、今回なぜ「脳」に着目したのでしょうか。

秋間 大きな社会課題を、自分ごと化するために必要なのが「脳」の転換だと考えたんです。

サステナビリティは、「迫る危機をどう乗り越えるか」、「異分野の人々がどう力を合わせるか」など、“これから”を考えるアプローチが凝縮されたワードです。

ただ、人によって危機意識の感じ方にはギャップがあります。「どうにかしないと」と行動しようとする人がいる一方で、「自分には関係ない」とする人もいる。現在の話だと捉える人もいれば、遠い未来の話だと考える人もいます。

特に2000年代は、サステナビリティへの危機意識のギャップは、いまよりずっと大きいものでした。

小早川 そのギャップを埋めることと「脳」は、どう関係しているのでしょう。

秋間 人々がサステナビリティについて考えるとき、脳に“ブレーキ”をかけていることに気づいたんです。人間は、大きな話であるほど「未来や世界のことなんて、ちょっとよくわからない」と、自分ごとにできない傾向にあります。

ただこれは当然のことなんです。脳は人間の身体のなかでも特に大きなエネルギーを使うので、疲弊しないようにできるだけ力をセーブしています。これを本書では「脳の省エネモード」と呼んでいます。

単に「サステナビリティは大事ですよ」と言うだけでは、1ミリも状況は変わらない。それなら、“サボりグセ”のついた脳というOSをトレーニングして、違うOSに書き換える必要がある。

これが人々の危機意識のギャップを解消するために、この20年間を経て私が出した答えでした。

成長企業ほど、サステナビリティに注力する理由

小早川 取り組む内容といった“アプリケーション”を考えるのではなく、そもそものOSを変えようという発想はおもしろいですね。

秋間 近年ではSDGsの認知度が高まりました。ただ、サステナビリティが世界や事業とどうつながっているのかイメージできず、他社の取り組みを表面的になぞってしまっている企業も多くあります。

しかし実はサステナビリティを起点にすることで、サプライチェーン全体のシナジーを生む素地をつくることができ、イノベーションが生まれ、業界のゲームチェンジを起こすことができる。

サステナビリティに限らず、大きな課題に直面したときに、脳の省エネモードを解き、自分ごとへの転換を促す。その手法が「脳マネジメント」です。

小早川 20年前の創業当初、私もサステナビリティへの意識はありました。ただ私の場合、秋間さんのような考えではなく、会社をつぶさずに継続させるという意味での持続可能性を考えていました。

秋間 企業や組織を長く続けるという視点のサステナビリティも重要です。

日本は世界でも類を見ないほど、いわゆる老舗企業が多い国です。事業を永らえてきた企業を見ると、ただ単に「売れれば良い」とするのではなく、「三方よし」、「六方よし」を追求した結果として売り上げを伸ばしてきた企業ばかりです。

「これまで大事にしてきたことを、次の世代に引き継ぐにはどうすればいいか」、「いまいるステークホルダーを大切にし続けるために何が必要か」と、“いま”の関係性を、“これから”も持続可能にしようとしてきたことで、物事を統合的に考えてきた結果として成長しています。

小早川 サステナビリティをビジネスと結びつけると、一見、非合理的に見えますが、実は非常に合理的な仕組みなんですね。成長して規模が拡大した企業ほどサステナビリティに注力するのは、ポーズを取っているわけではなく、必要不可欠だから取り組んでいるということがわかってきました。

秋間 サステナビリティ以外にも、DX経営、パーパス経営など、企業の課題は尽きません。変化の大きい時代で生き残り、存在価値を高め続けるためのアプローチは常に求められています。

そうしたなかで、変化があまりないように思われている「脳」というOSを自覚的に変える必要があるのです。

脳の「モード」を変える

小早川 本書では、脳マネジメントで創造性を発揮できるということも書かれていましたね。

秋間 脳マネジメントで発揮できる「ソウゾウ」には、イマジネーション(想像力)とクリエイティビティ(創造力)の両方があります。

省エネモードの脳は、危機に向き合う当事者意識が希薄なため、いわば外部から批評ばかりしているようなものです。そのため、「現状をどう打開するか」、「いかに新しいものを生み出すか」といった問いにたどり着くことができません。

小早川 批評家は、創造性が足りない傾向にあるということでしょうか。

秋間 批評家というより、危機を自分ごと化していないことに「無自覚」な場合は、外野からものを言うだけの存在になってしまうということです。物事に対して「あれがおかしい」という批判で終わってしまいます。

組織において、誰か一人が「難しい」と言うと、みんな「難しい」と顔をしかめるようになり、腕組みして思考が止まってしまうケースはよくあります。脳が省エネモードのままだと、こうした状況に陥ります。欠点を探すばかりで「ないもの探し」をしてしまうのです。

小早川 誰もが会議で経験したことのあるような状況ですね。

秋間 こうしたときにも、自覚的に省エネモードから脱却することが重要です。誰かから「難しい」という言葉が出たときに、あえて難しいという言葉を使わずに「どうすればいいだろう」と、ポジティブな問いかけをしてみる。そうすることで、他のメンバーの脳をモードチェンジするきっかけになります。この「脳のモード」がいまどのような状態かを、参加者がお互いに自覚し合うことが大切なんです。

これによって「あれが足りない、これが足りない」といったマイナスへの思考から、「何とかしよう」というプラスへの思考に転換し、新しいものを生み出すエネルギーが生まれます。

小早川 「脳のモードチェンジ」は良いワードですね。モードを変えればクリエイティブになれると思えば、たとえ批判されても、怒らずにポジティブな方向に話を持っていくことができます。

秋間 大切なのは、自分だけでなく、人と共にモードを変えることです。働いていると、日々、多くの人々とコミュニケーションをします。会話だけでなく、空間を共有していることも多いですよね。

脳のモードを自覚し合うことは、個々人の脳のトレーニングにもなると同時に、組織の成功体験をつくる起点にもなります。

「あなたにもできる」

小早川 「脳」を変えると、個人だけじゃなく組織も変わる。世界から見て、日本は創造性の高い国だと言われていますが、脳マネジメントでさらにクリエイティブになれるというのは重要な気づきでした。

秋間 さまざまな経営テーマを求められるなかで、変化するにはまず「脳のOS」がどの状態にあるかを自覚する必要がある。その確信から、この本を書きました。

脳マネジメントは、DXや、人的資本など、どのテーマでも活かすことができます。「本をすべて正しく身につけよう」と思う必要はありません。

ちょっと意識するだけでもポジティブなエネルギーは生まれるし、創造力を発揮することはできます。帯に書いてある「あなたにも、できることがある。」という言葉にはそんな思いを込めています。

脳の癖を知り、OSの状態を自覚し、ちょっとモードを変えてみる。それだけで、まるで馬の手綱を握って意図した方向へ走らせるように、脳を主体的に使いこなすことができます。

小早川 私も本を読んで、自分自身の状態がわかるようになりました。

秋間 個人でも組織でも、その人数や規模を問わず活用できる内容にしています。読めば、これまで変われなかった人でも「まだできることがこんなにある」と驚いていただけるはず。脳マネジメントが、自分や組織を変えるための「補助線」になれば嬉しいです。

編集:金藤良秀、文:高木楓(以上、クロスメディア・パブリッシング)

脳マネジメント 脳を味方にして独自性と創造性を発揮する技術

著者:秋間早苗

定価:1,738円(1,580円+税10%)

発行日:2024年12月8日

ISBN:9784295410393

ページ数:228ページ

サイズ:188×130(mm)

発行:クロスメディア・パブリッシング

発売:インプレス

Amazon

楽天