いま経営者をはじめとした多くのビジネスパーソンたちが、多忙な合間を縫って「稽古」に打ち込んでいるといいます。茶道や武道など、稽古はその道の師のもとで技法や作法を身に付けるものですが、なぜビジネス界で注目を集めているのでしょうか。

今回は、『エグゼクティブはなぜ稽古をするのか』の著者である梅澤さやかさんをゲストに招き、クロスメディアグループ代表の小早川幸一郎がインタビュー。自身も経営者である小早川の視点から、ビジネス界に稽古が求められている理由、稽古から得られる効用について伺いました。

梅澤さやか(うめざわ・さやか)

KAFUN 代表取締役/ブランド・プロデューサー/カルチャーマーケティング・コンサルタント

慶應義塾大学文学部哲学科美学美術史学卒。19歳から写真家・荒木経惟の専属モデルを務め、芸術的な環境に身を置く。30年近くにわたり、芸術・デザイン・ファッションを通じたブランド戦略に多数関わる。現在はジャパンブランドや伝統文化の海外展開を視野に入れたリブランディングやラーニング企画に力を入れている。

小早川幸一郎(こばやかわ・こういちろう)

クロスメディアグループ(株)代表取締役

出版社でのビジネス書編集者を経て、2005年に(株)クロスメディア・パブリッシングを設立。以後、編集力を武器に「メディアを通じて人と企業の成長に寄与する」というビジョンのもと、クロスメディアグループ(株)を設立。出版事業、デザイン事業、マーケティング支援事業、アクティブヘルス事業を展開。

未来の役割をつくる

小早川 まず梅澤さんのこれまでの活動について教えてください。

梅澤 私は企業やブランドの“未来の役割”をつくる、ブランドプロデュースの仕事をしています。このキャリアで約30年になります。

小早川 「未来の役割をつくる」というのは、どういうことなんですか?

梅澤 ブランドをゼロから立ち上げる際、「将来、このブランドが、人や社会にどんな価値を与えるものに変わっていくか」を見通すことは難しいものです。ブランドを長年にわたって運用していくと、どうしても立ち上げた時代の価値観とのズレが生じ、当初とは違った新しい発展をする必要が出てきます。

だからこそ時代が変わるなかで「そのブランドの未来の役割は何になるのか」を見つけて、戦略設計と実行プランに落とし込むお手伝いをしているんです。その意味で「未来の役割をつくる」と言っています。別の言い方では、時代を超えた可能世界を見つけること、とも表現しています。

小早川 おもしろいですね。ちなみにどんな企業のブランドを扱ってきたんですか。

梅澤 最初は凸版印刷さんの消費行動研究室で、リサーチとマーケティングの仕事をしたことから始まりました。その後も、大手をメインに、デベロッパーや化粧品会社さんなどのブランドプロデュースをしてきました。

次第に、日本の中小企業が元気になるお手伝いをしたいと思うようになり、いまは中小企業のお仕事も増えています。

小早川 大手から中小まで幅広いですね。

今回の著書は「稽古」がテーマですが、稽古は先人たちの「過去」の知恵や知識から学ぶものだと思います。ブランドの「未来」をつくるうえでも、過去を知ることは重要なのでしょうか。

梅澤 非常に重要だと思います。過去といってもさまざまですよね。本書で言う「稽古」とは、形式や表現を変えながらも時代を超えて遺されてきた、古からの本質的な知恵を指しています。

ほとんどの場合、稽古は明文化されず口伝によって遺されてきました。そのため、感覚的には伝わっているものの、体系的に説明されてこなかったのだと、私は考えています。これを体系化し、未来に伝わるものにすることがいま求められています。

会社でも、組織のカルチャーや価値観のように、口伝で遺されてきたものはありますよね。ただ、時間や人的リソースが足りないことで、体系立てて言語化されているケースは少ないんです。

小早川 なるほど。カルチャーや価値観のようにブランドも概念的な側面が大きいですから、時代を超えた伝わり方を学ぶ意味でも、過去を知ることは非常に重要なんですね。

稽古で「脳が組み替わる」

小早川 古の知である稽古の価値が、なぜ現代にあって再認識され始めているのでしょうか。

梅澤 本書で最も言いたいことのひとつが、「稽古は古の知であると同時に、最先端の知である」ということです。

なぜ最先端なのか。詳しくは本書で書いていますが、端的に言えば、口伝で遺されてきたさまざまな「暗黙知*¹」を現代の認知科学や情報理論に照らしてみると、その裏側には非常に洗練されたシステムがあることが読み解けるからです。

*¹ 暗黙知……師から学ぶ言葉にできない技のコツ。また、長年培われてきた経験からたどり着いた技に対する深い考え方を、本書では「暗黙知」と呼んでいる。(『なぜエグゼクティブは稽古をするのか』をもとに編集部注釈)

小早川 私は茶道を通して稽古を実践していますが、そこから最先端のシステムがあるとは想像もつきません。

梅澤 実感があっても言語化するのは難しいですよね。稽古をしてみて多くの人が最初に感じるのは、ストレスマネジメントができるということだと思います。

ビジネスパーソンがいつもとは違う場所に出向き、まっさらな状態で何かに集中する。すると瞑想しているような状態でリフレッシュできます。ただ、稽古のメリットはそうした単純なものだけではありません。

稽古を続けていくと、ビジネスにおけるものづくりや、人間関係の構築などに取り組むときに、脳が組み替わっていく*² 現象が起きるんです。

*² 脳が組み替わる……稽古で培った身体感覚や直感を異なる文脈で活用することで、脳の異なる領域間の結合が強化され、より柔軟な思考が可能になり、創意工夫の力が身に付くことを指す。(『なぜエグゼクティブは稽古をするのか』をもとに編集部注釈)

本書は、稽古によって起きるこうした現象や、それが起きるシステムを、現代のビジネスパーソンがビジネスの現場で取り入れやすいようにまとめています。

小早川 まさにビジネスシーンで取り入れられる実践的な本になっていると思います。私も担当編集者でありながら、一読者として非常に面白く読みました。

「感性」が、論理を超えた発想を生む

小早川 本書のなかでも特に興味深かったのが第2章の「稽古と知性」です。稽古と知性には、どのような関係性があるのでしょうか。

梅澤 ここでは稽古をさまざまな形で解説していますが、凝縮すると「稽古は最高の知性を磨く方法論である」と定義したうえで、そのシステムを解説しています。知識や知能ではなく、「知性」としている点がポイントです。

近い将来、ロボットのような身体を持つAIがたくさんのセンサーをつけて稽古をつけてくれる時代になるかもしれません。しかし、現代のAIはまだ脳だけの状態です。そのため人間のように身体を使って物事を感じ取り、インプットした情報をアウトプットしていくというサイクルができません。

「人工知能」という名前を冠しているので、情報をストックするだけではなく、整理したうえで高度に活用することを目指して世界中で開発が進んでいます。

ただ、まだその段階には至ってはいません。つまり、情報を「まるで整理したような見える」処理をしているだけです。現時点のAIには、情報を構造化して俯瞰することで新しい発見をするような知性は、まだありません。

小早川 身体性という観点で見れば、武道や古典芸能のように身体を動かすことで知性に結びつくのが稽古であるように思います。

梅澤 おっしゃる通り。人間の感覚は、すべて連続的なアナログ情報です。一方でAIやコンピューターは、すべて二進数で構成されているデジタル情報です。

情報量で見れば、デジタル情報に比べて、人間が日々処理しているアナログ情報の方が圧倒的に多くの情報を処理しています。つまり計算上は、いまAIが運用できる情報量より、アナログ情報を伝達する人間の神経のほうが、はるかに多くの情報を伝達できるポテンシャルがあるということです。

こうした意味で、身体を動かすというアナログな感覚が重視されている稽古が、いま非常に注目されているんです。

小早川 デジタルとアナログで考えるとわかりやすいですね。

梅澤 稽古をしているとき、身体感覚から情報をインプットし、それを頭で理解するという流れがあります。そのときは身体的な感覚でありつつ、頭では論理的な理解をしていることになります。ただ、稽古を続けていると、普段のビジネスシーンに戻った際などに、論理を超えた発想が生まれます。

本書ではこうした発想を生む「感性」を、知性の上位互換として位置づけています。心や情動と関連し、計算では割り切れないアイデアや感覚です。

こうした感性という側面でも稽古は注目されています。

アイデンティティの置き方

小早川 感性を扱い、フィジカルな情報収集ができる点は、稽古を「最先端」たらしめているもののひとつなのですね。

梅澤 まさにそれがひとつのポイントです。

さらに「アイデンティティ(自己同一性)」を捉え直すことができる点も、稽古に最先端のシステムがあると言えるひとつの所以です。アイデンティティから考えると、デジタルとフィジカルの捉え方も、まったく変わってきます。

たとえば西洋でのアイデンティティは「個」を中心として考えます。そのため個人の内面を深く開拓しながら、外界である自然とどう調和していくか、という考え方になります。

一方で、日本文化の場合は、個と自然を切り離しません。自分の体も心も、あくまで自然の一部として存在していると考えます。

たとえば茶道で目の前に茶碗があるときに、それを自分とは異なるオブジェとして見るのか、それとも土から生まれた同じ自分の一部として感じるのか。それによって物事の捉え方は大きく変わってきます。

本書では稽古を、個人と自然を切り離さない「日本文化」として解説しています。つまり自然の一部に自分というアイデンティティがあると考えます。

すると、デジタルでさえも自然のうちのひとつとして存在するものであるとして、アナログとデジタルを切り分けない考え方へと「脳の組み替え」が起きることになります。

稽古を通した脳の組み替えが起きるシステムは、「アイデンティティの置き方」が深くかかわっているんです。

小早川 こうした効用を踏まえて、ビジネスエグゼクティブたちは稽古をしているのでしょうか。

梅澤 論理では理解していなくても、体感してきたから稽古をしているという人々は多くいると思います。

ただ、必ずしもストイックな稽古が正しいわけではありません。家庭の事情や、経済的、時間的な理由で稽古に通えない方もいらっしゃるでしょう。本書はそうした人々にとっても、稽古のエッセンスを日常に取り入れて使ってもらえるように書きました。

すでに稽古をされている方は、本書が自分の感性の再確認や、次の可能性を開くガイダンスになることを願っています。

まだ稽古をされていない方は、ひとつの教養を得る気持ちで、この本を読んでいただけると嬉しいです。知性を磨くための最新形態としてどう稽古が存在してきたのか、そして未来に稽古がどう存続していくのか。そんな教養を得る本として、おもしろく読んでいただけると思います。

編集:金藤良秀、文:高木楓(以上、クロスメディア・パブリッシング)

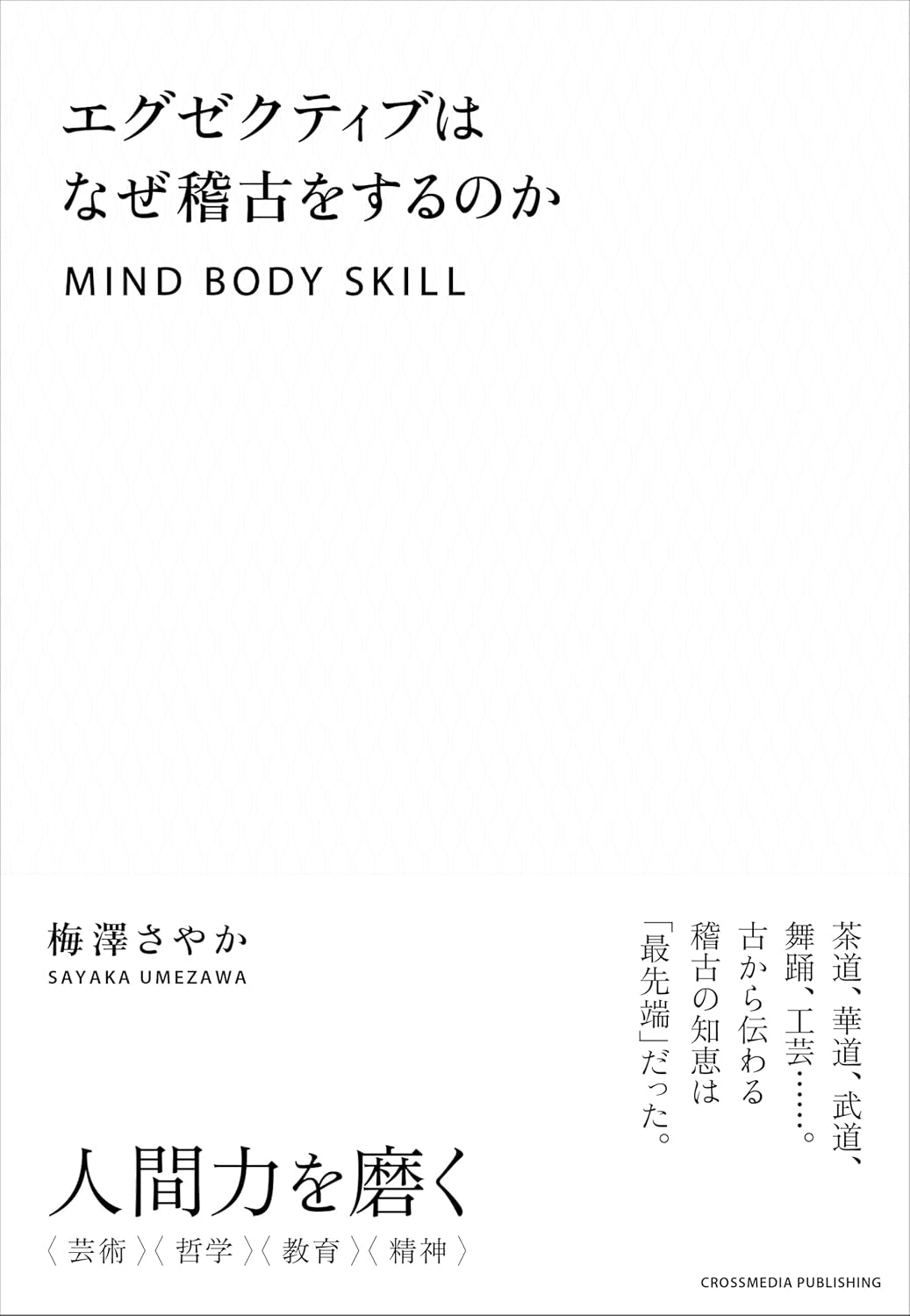

エグゼクティブはなぜ稽古をするのか

著者:梅澤さやか

定価:1,848円(1,680円+税10%)

発行日:2025年1月1日

ISBN:9784295410461

ページ数:272ページ

サイズ:188×130 (mm)

発行:クロスメディア・パブリッシング

発売:インプレス

Amazon

楽天